全国各地频现“电梯惊魂”

2011年9月9日凌晨,广东东莞市一部电梯突然失控,从19楼高速滑落至负一层,致使电梯内的20名乘客遭受不同程度的创伤,其中多名乘客脊椎受伤、骨折。据一名当事人回忆,电梯先是高速坠落,电梯屏幕显示的数字像秒表一样跳动,在第8楼停顿不足1秒,又继续往下急坠,仅一两秒钟后就撞上地下一楼的地面,发出巨大的声响。整个过程,电梯没有发出警报。事后,该电梯的使用单位称,出事时电梯厢里站了20人,而电梯厢限乘13人。电梯公司则称,该电梯不在他们公司维保范围之内。政府部门的通报为:事故原因是电梯超载保护失效,制动器未能刹停。

2011年7月6日,重庆市江北区盘溪金秋家园,年近60岁的翁文碧和女儿李晓润经历了4小时的“电梯惊魂”。母女俩住18层,那天,她们刚按下“1”楼的按钮,电梯就抖了两下,此前这部电梯常常小毛病不断,母女俩并没有太在意。电梯下到17楼,开门,门外等候的小伙子见不对劲儿,收回步子没有上。电梯缓缓合拢后,突然失控,刹那间向上蹿去,像火箭一样,眨眼间冲上了34层(顶楼),猛地停下来,由于反弹力度大,轿厢顶部的装饰板被震下,李晓润的右腿被砸伤。17楼的小伙子拨打了急救电话。赶来的消防官兵发现,电梯卡于33楼与34楼之间,电梯内空气不流通,没有光源。120救护人员把氧气管插入电梯缝隙,往里送氧气。消防官兵则将墙壁凿出一个直径1米的洞口,救出了虚弱的、多处骨折的母女俩。事故发生后,该电梯被判断是电脑板出了问题。

2011年8月8日上午,深圳市罗湖区彭年酒店高层电梯出现滑梯事故,员工乘坐电梯从40多层下行,突然遭遇惊魂一刻,就像有人扯着电梯下行一样,轿厢滑了大概5层,最后停在楼层间不能动弹,11名人员被困约40分钟后被解救。此前,该酒店写字楼的奥的斯自动扶梯曾发生逆行事故,造成两名女子轻伤。据介绍,造成滑梯事故系电梯配件老化所致。

同为2011年8月8日,深圳地铁三号线大芬站,一部电梯从地面向站台运行中突然卡在半空,4名乘客被困电梯中约15分钟被解救,故障电梯系某跨国电梯品牌。据了解,该线共有300多台电梯,每天有1~2台电梯出现故障。

2011年8月12日晚,西安市绿地世纪城小区19号楼,业主刘先生从9楼乘电梯下楼,不料电梯在8楼停顿片刻后,突然冲上19楼,之后急速降至1楼,刘先生当场吓昏。据了解,出事电梯是三菱牌,该小区居民5000多户,180部电梯均使用该品牌。

数不清的“电梯惊魂”,举不完的悲情案例。

庞大市场背后的危机

在高楼林立的现代化都市,电梯已成为人们的“腿脚”,支撑着整个城市的运转。然而,一连串的突发事故,让进出电梯的人们充满了疑问和恐惧,原来传说中的“电梯惊魂”离我们并不遥远。那么,我们的电梯究竟隐藏了多少安全隐患,事故频发背后暴露出哪些深层次问题?

北京地铁发生“1死30伤”事故后,全国许多城市对公共场所的电梯进行了安全检查,各地质监部门共检查电梯231306台,发现存在隐患的电梯11896台。这意味着,全国平均每20台电梯中就有1台电梯存在隐患。

中国电梯协会统计显示,我国电梯数量已经达到200万台,并以每年20%的速度增长,2011年上半年更是达到40%的增速。然而,当前我国大量落后的电梯仍在超期服役,很大一部分电梯投用于上世纪80年代,运行使用二十多年,型号老旧,运行中故障频繁。

可以这样算一笔账:若电梯按平均寿命20年的标准测算,我国已经进入电梯老化的重要时期。据统计,全国住宅电梯每年超过7.5万台需要更换,但究竟有多少电梯在超期服役,又有多少电梯在带病运行?却没有一个清楚的数据。

电梯市场竞争的无序

导致“电梯惊魂”悲剧的祸根不仅是电梯本身,还隐藏在电梯的生产、采购、安装、维护、监管等相关链条上。以采购环节为例,现在的中国市场就是大公司和小公司恶性竞争,互相压价,里面牵扯了太多的利益。

面对频发的电梯事故,有人质疑:为什么有些跨国公司电梯的事故国内要多于国外?电梯公司方面回应称,因为早已“本土化”了。“本土化”就意味着质量和服务的降格,以及对安全责任的弃守。一位电梯售后维护工程师坦言,恶性竞争让跨国公司也无法承受,某些电梯事故实际上是中国电梯行业的缩影,在中国如果按国际标准制造、循规蹈矩保养,将因成本太高而难以生存。

当前,国内电梯行业恶性价格竞争,产能过剩,一些厂商还生产出了所谓“经济型”电梯,这些经济型电梯与正常的电梯相比,功能被减掉,“瘦身”后价格下来了,隐患随之增加。此外,由于利益的纠葛,一些执法部门对违规现象睁一只眼闭一只眼。据了解,许多产品,无论是生产还是销售环节,国内外标准有差别,国内的执行标准总要“低人一截”。

一位在电梯业工作了几十年的专家称,上世纪90年代中期,一台电梯一般六七十万元,但现在一台相同配置的电梯也就十来万元。17年前,一台电梯安装费用要10万元左右,现在只要两万元。其中,有生产量增加、技术改造等因素,但恶性竞争环境不容忽视,如果坚持很高的标准,坚持原则,电梯厂家基本上拿不到订单。

郑州的孙先生从事电梯销售已十多年。他说,刚开始涉足电梯行业时利润颇高,如今这已是一个低利润行业,完全是恶性竞争的苦果。中国电梯生产企业过多,在生产、销售环节,采购方都以最低价进行产品招标,很容易形成恶性竞争。孙先生说,负责采购电梯的人往往不是电梯拥有者和使用者,在这种利益和责任格局下,价格超越了安全性,成为最重要的采购标准,往往是“最低价中标”,这种采购标准势必促使电梯企业降低生产成本。比如,本来厚度1.5厘米的钢板减到1厘米,配件用最便宜的,可以想象这样生产出的电梯存在多少安全隐患。还有近年来,房地产飞速发展,高层民宅电梯隐患尤为突出。在一些小区,开发商把房子卖完走人,根本不管电梯质量。

更有甚者,一些报废电梯拼装后还能“再上岗”。

2011年4月25日,杭州市一电梯维修工在维修一台电梯时意外死亡,而事故调查发现,这部电梯竟然是用报废电梯的部件违法拼装的。按照法律规定,有安全隐患的报废电梯不允许再重入市场。然而调查发现,在我国一些地区,违法翻新、贩卖报废电梯已形成一个地下产业链,一些专门从事电梯回收、翻新、贩卖的非法企业,大多挂靠正规的电梯公司,在城郊及乡镇地区物色需要电梯的小企业、地产开发商,以低价转卖给贪图便宜的用户。据电梯销售商介绍,收购一台报废电梯的价格为5000至两万元,拼装后转手的电梯价格高达6万到8万元,而国产普通电梯的价格在12万元左右。

畸形的电梯维保

根据国务院颁布的《特种设备安全监察条例》,现在国内电梯的设计、制造有一套严格的国家标准,安装后还要接受国家特种设备监督部门的验收和年检。电梯的验收检测项目多达几十余种,如发现电梯在安装过程中存在问题,就不发合格证,一定先整改、再检验。一位特监部门工作人员透露,事实上,规定的年检项目有五六十项,实际执行起来可能不到1个小时。在年检过程中,真正检测出安全问题的几率并不高,更多的问题是在电梯发生故障时才发现。因此有内部人士称,年检只是一年一次的定点维护,不可能保证电梯的全年安全,尤其是一些超负荷运行的电梯。

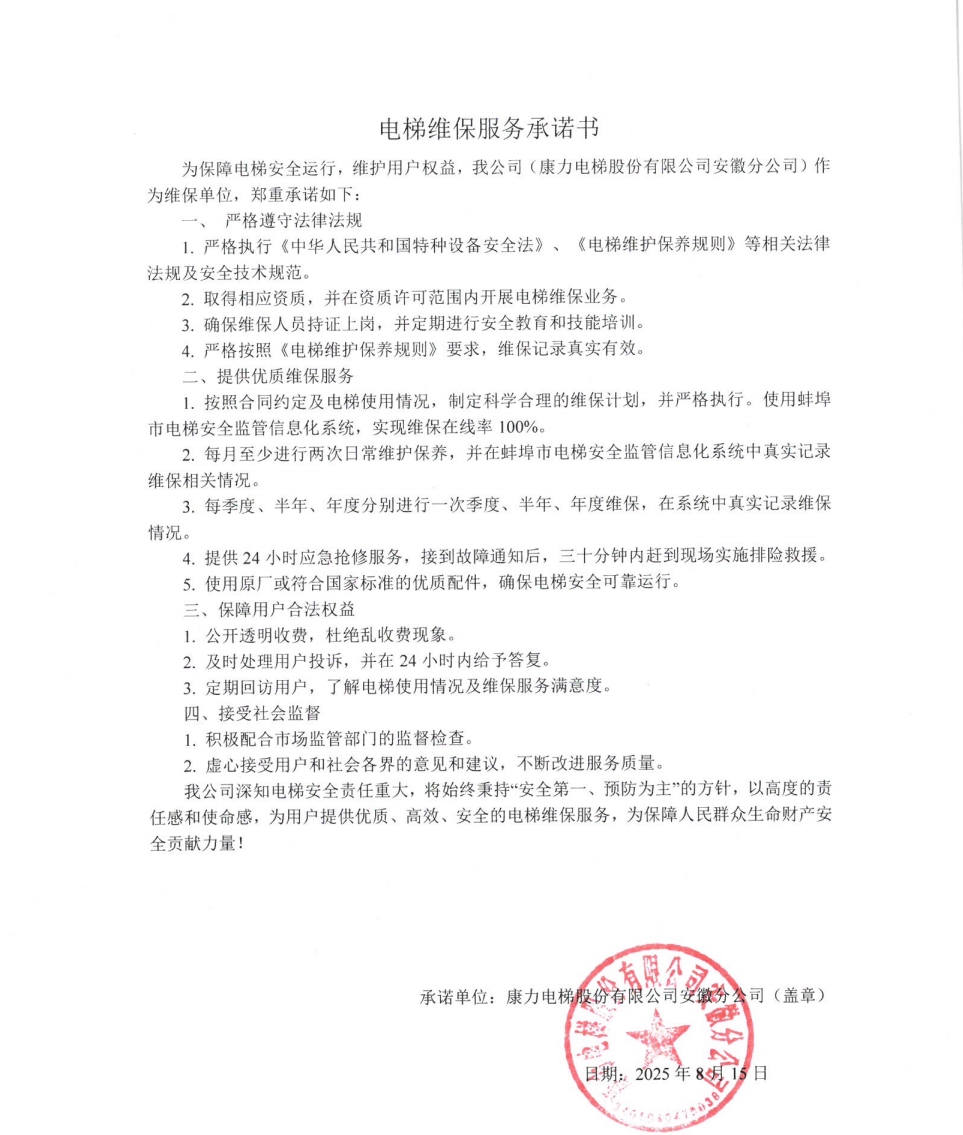

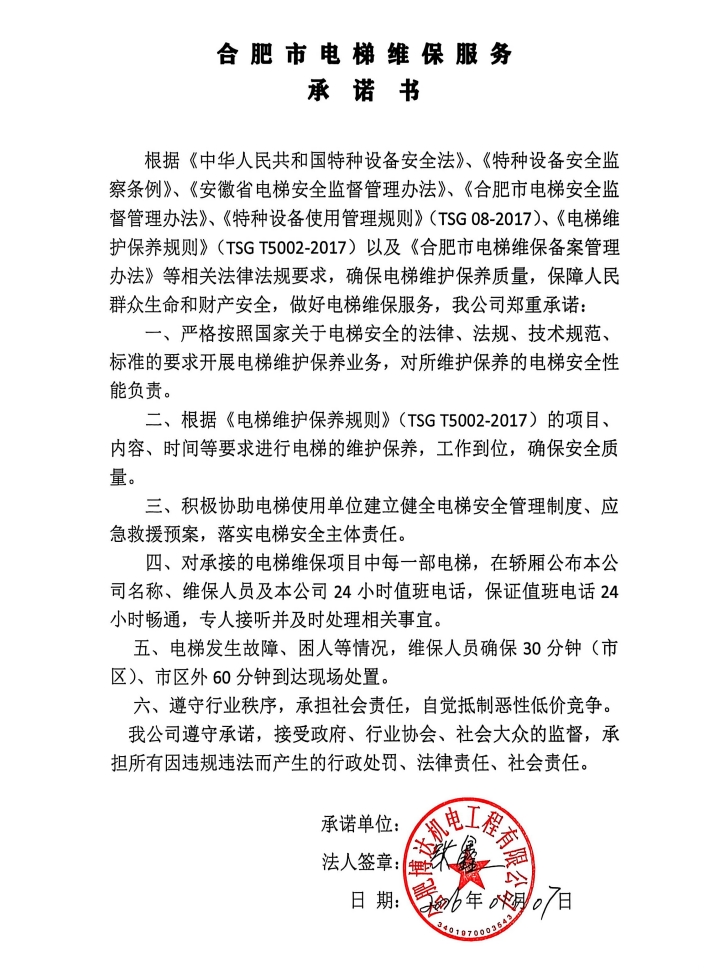

事实上,在电梯的安全隐患中,有检测维修粗糙、强制年检未能落实、维修保障人员缺乏严格的认证考核制度、标准制定和安全监管的滞后等,诸多因素中,维修保养不当占了很大的比例。一位电梯商会的专家称:“电梯事故的发生,80%以上在维保环节,也就是后续的检修保养不到位。”

行内人士均认为,电梯应是“三分产品,七分维保”。

为此,国家、省市曾多次发布条例和规定,要求电梯应当至少每15天进行一次清洁、润滑、调整和检查,日常维护保养必须由取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。然而调查表明,当前许多维保环节都是敷衍了事走过场。因为很多物业或单位出于成本考虑,大多不选电梯制造厂家维保,而是选择了价格低廉的维保公司甚至“草台班子”。更有一些小公司什么都敢接,不管能不能维保好。比如说,一台10层左右的电梯,如果是电梯制造厂家维保,一年维护费用大概为8000~1万元,而非电梯制造商却能压缩到3000元,一些小公司、“草台班子”甚至开价不到2000元。当然,小公司大多没有技术过硬的维修工,他们主要是靠更换配件从中赚取利润,这样的维保如何保障?

在某小区担任电梯维修工的张先生说,他挂靠在一家有维保资质的公司里,平时都是自己出去接活,如果大公司每部电梯收维护费500元,他往往300元接下生意。但同时他坦言,电梯维修保养项目达近百项,其中相当部分需要专业的技术支持,遇到这种情况,就无法应付了,还是只有找公司。

再举个案例,北京一个小区共有7部电梯,每部电梯每月维保费用为300元,7部电梯一个月是2100元,而这点钱都不够给一个合格的维修工开工资,更不用说还要保养更换零件等,这样的维保能不出现隐患吗?

电梯行业呼唤统一标准

调查发现,我国目前没有电梯强制报废制度。在都市一些旧小区,上世纪90年代的房子装有的电梯“服役期”已接近20年。这些旧电梯,最后往往是因为实在无法通过年检而报停。然而业内人士称,事实上电梯年检时,只要满足了最低安全要求,一般都会通过。一些旧电梯的问题太多,无法整改,特监部门会直接下令报停,对报停的电梯,特监部门会出具不合格报告,给电梯贴封条,但有的小区业主会把封条撕掉继续用,没办法,更换电梯的成本太高了。就算是真更换,怎么出钱?谁来组织?

业内人士表示,没有明确、统一的报废年限,是威胁电梯安全的又一大隐患。据了解,行业自己认定的使用年限,一部电梯一般在15~20年之间。超过这个年限,电梯就可能需要大修甚至停用,否则后果不堪设想。但这只是行业设计上的一个估计,国家在这方面没有明确的规定,在我国各省市自行制定的《电梯安全监察办法》中,只有个别省市提及电梯报废制度。例如青岛市规定:“住宅电梯使用15年以上或者存在严重事故隐患的,经安全技术评估确认已无法保证安全,且无改造、维修价值的应当报废。”但有关人士指出,为电梯设定“报废期”可能面临一些技术障碍,电梯本身一些部件,寿命并不同步,不少电梯维修时会更换零件,不方便设定统一的报废时限。

更有专业人士指出,在中国各个城市,电梯验收标准并不统一。比如,广州是参照香港标准,验收时要符合两小时满负荷运行,而其他很多城市的验收标准则变成了一小时满负荷运行。

据了解,我国电梯制造参照欧盟标准,但欧洲的电梯使用频率、客流量和中国有很大差距,造成现行标准难以适应中国国情,相关部门目前检测参照的是2002年实施的《电梯监督检验规程》,这一规程已有近十年历史,有些新的安全隐患出现在检验规程之外,因此,要及时完善相关法律制度。据了解,美国1962年就已通过了专门针对电梯安全的法律《电梯安全法》,该法律至今已历经二十余次修改。

业内人士呼吁,解决电梯安全问题,要尽快建立电梯风险评估机制,加强电梯日常维保的监督力度,提高电梯安全标准,尽快采用“新国标”,并对电梯的生产、安装、维护、监管等进行立法。比如对于报废电梯,应立法规定不得转让、销售和再次使用、禁止利用报废电梯进行拼装等,同时对报废电梯去向进行监督,建立档案制度,一旦发现被拼装或倒卖,原电梯使用单位负有连带责任等。

唯如此,电梯事故才能离我们越来越远。

诚信企业

通知公告

热门资讯

合肥市电梯行业协会

地址:安徽省合肥市九华山路24号电话:0551-62656961 64668639 64676935 64676391 邮编:230001

邮箱:dtxh@heta2011.com